はじめに

「せっかく大切に育てているハーブが害虫にやられてしまった…」そんな経験はありませんか?

ハーブは比較的害虫に強い植物として知られていますが、日本の気候では、春から夏にかけてアブラムシやハダニが発生しやすく、放置すると植物を弱らせてしまうこともあります。

日本の湿気の多い環境は、ハーブの原産地である地中海沿岸の乾燥した気候とは大きく異なり、害虫が繁殖しやすい条件がそろっています。しかし、適切な「観察」「予防」「駆除」を心がけることで、害虫の被害を最小限に抑え、健康で美しいハーブを育てることができます。

この記事では、害虫が発生しやすい環境の特徴や、発生を未然に防ぐための具体的な方法、そして害虫が発生した場合の対処法について詳しく解説します。ハーブを守り、長く楽しむための知識をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください!

ハーブにつきやすい虫

ハーブの種類や栽培時期、環境によって差はありますが、ハーブ栽培で頻繁に問題となる害虫は主に以下の通りです。

- アブラムシ

- ハダニ

- カイガラムシ

- コナジラミ

これらの害虫の発生には、必ず栽培環境が関係しています。それぞれの害虫が発生しやすい主な条件を知り、適切な対策をとることが重要です。

害虫が発生しやすい環境

害虫の発生は栽培環境と必ず因果関係があります。細かい要因は様々ですが、虫ごとに発生しやすい主な環境を簡単に把握しておきましょう。

アブラムシ

風通しが悪い、日当たりが悪い、土壌に窒素分が多すぎる環境で発生しやすい。

ハダニ、コナジラミ

温度が高く、乾燥している条件で特に増殖しやすい。

カイガラムシ

風通しが悪く、湿度が高い場所で見られることが多い。

イモムシ(毛虫やヨトウムシなど)も発生することがあります。これらは蝶や蛾が卵を産みつけることで発生するため、防虫対策が必要です。

育苗中であれば寒冷紗や防虫ネットを利用して、葉に寄り付かないようにするのが一番の対策です。

具体的な対策

日々の観察

害虫対策の基本中の基本は、日々の観察です。

特に発生初期であれば、害虫の数が少なく駆除も容易ですが、放置すると一気に増殖し、対応が困難になります。

例えば、アブラムシはその繁殖力の高さで知られています。一度に約30個の卵を産み、10日ほどで成虫になります。このペースを放置すると、理論上、わずか1ヶ月で2万匹以上に増殖する可能性があります。恐ろしいスピードですね。

発生に気づかないまま過ごしていると、気づいたときには手遅れになっていることも…。ですから、毎日の観察習慣を持つことが、健全なハーブ栽培を続ける上で欠かせないのです。

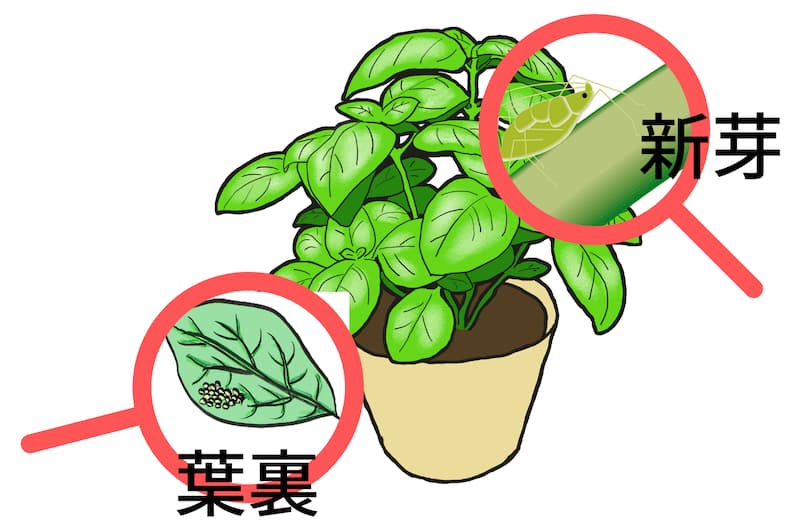

害虫発生を早期に察知するには、特に以下の箇所を注意深く観察することが重要です。

- 新芽

新芽は柔らかく栄養が豊富なため、害虫にとって絶好のターゲットです。外見に異常がないか細かく確認しましょう。 - 葉裏

葉裏は害虫が隠れやすい場所で、パッと見ただけでは気づきにくいポイントです。特にここは見落としやすいため、慎重にチェックしてください。

また、一見して害虫がいないように見える場合でも、次のサインに注意が必要です。

- 葉に違和感を覚える(色が変わっている、ねじれがあるなど)

- 虫食いのような小さな穴が見つかる

これらの症状がある場合は、葉を裏返して隠れている害虫を確認してください。丁寧な観察が害虫被害を防ぐ第一歩です。

栽培環境の見直し

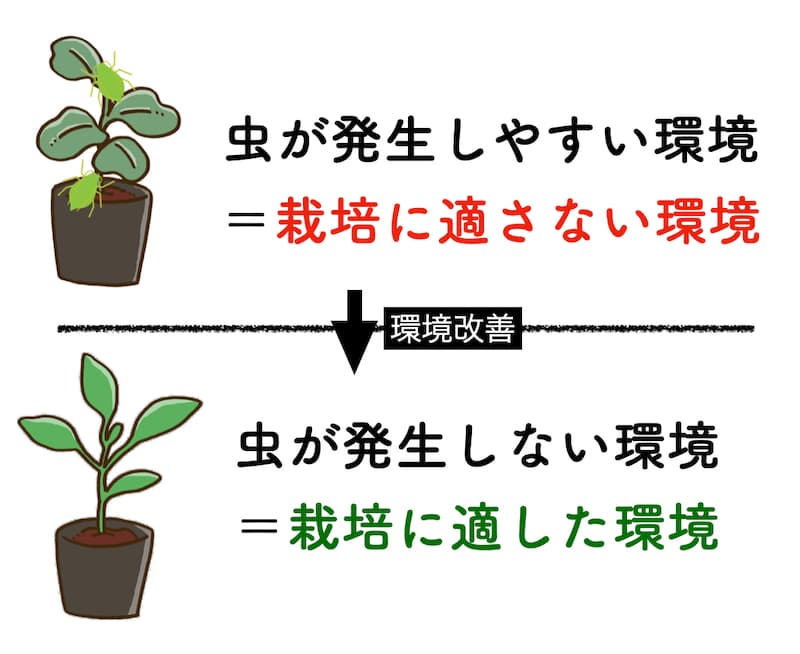

観察と並んで重要なのが、「虫が発生しにくい環境を整えること」です。

風通しが悪い場所、湿度が高すぎる場所、あるいは乾燥しすぎている場所では、害虫が発生しやすくなります。栽培環境が適切でない場合は、鉢やプランターの場所を移すなど、思い切った対策を講じることが必要です。

環境別の対策例

- アブラムシ対策

風通しが悪く日当たりの悪い場所で発生しやすいため、風通しと日当たりの良い場所へ移動させましょう。また、土中の窒素分が多いと繁殖しやすいので、窒素分の多い肥料は控えめに。 - ハーブと原産地の気候を考慮する

ハーブに適した環境を整えるためには、その植物の原産国の気候を知ることが役立ちます。例えば、地中海沿岸原産のハーブは乾燥した環境を好むため、日本の湿度が高い夏場には特に注意が必要です。

室内栽培・鉢植え栽培でのポイント

室内や鉢植えでの栽培では、環境を細かく調整できる点がメリットです。例えば、風通しが悪ければ扇風機を使う、湿度が高すぎれば除湿機を活用するなど、柔軟に対応できます。環境を見直すことで、虫が寄りつきにくい健全な環境を作りましょう。

害虫発生を「バロメーター」に活用

害虫の発生は、ハーブにとっての「環境が適切かどうか」を教えてくれるサインでもあります。害虫の出現を逆手に取り、植物にとってより良い環境を整えるきっかけにしましょう。これにより、健康なハーブを長く育てることが可能になります。

より詳しい室内栽培や鉢植え栽培のポイントについては、下記リンクも参考にしてみてください。

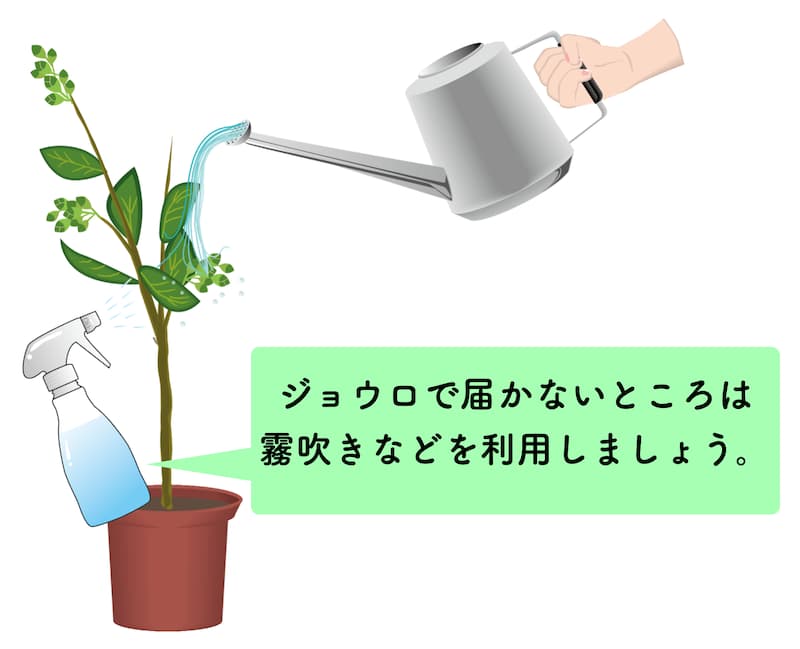

葉裏への水やり

ハダニやコナジラミなど、夏場の乾燥した環境で発生しやすい害虫は水を嫌います。そのため、水やりの際に葉の裏までしっかり湿らせることが予防策として有効です。葉裏に水分を行き渡らせることで、これらの害虫が寄りつきにくい環境を作ることができます。

<水やりの注意点>

最適な時間帯を選ぶ

水やりは朝の涼しい時間帯か、夕方以降の涼しくなった時間帯に行いましょう。このタイミングであれば、植物への負担を最小限に抑えながら適切に水分を補給できます。

暑い時間帯の水やりは厳禁

夏場の暑い時間帯に株全体へ水をかけると、葉焼けを起こしたり、鉢内の温度が急激に上がり根を傷める原因になります。

資材の利用

もっとしっかりとした害虫対策をしたい方には、資材の利用がおすすめです。以下は、特に効果的な資材とその特徴をご紹介します。

粘着トラップ

ハダニやコナジラミは非常に軽く、風で運ばれたり成虫が自ら飛んでくることもあります。これらを防ぐのに役立つのが粘着トラップです。多くの害虫は黄色に誘引される性質があるため、それを利用した粘着トラップが効果を発揮します。

- 使い方は簡単

鉢やプランター、花壇の近くにぶら下げるだけでOK。植物に直接触れる必要がないため、安全かつ手軽に使用できます。

「ホリバー」や「ペタット」など、市販されている使い捨ての粘着シートはコスパも良く、初心者にも扱いやすい製品です。

プロも栽培現場で使用する、高性能粘着トラップ「ホリバー」はこちらから。高評価の粘着トラップ「ペタット」↓↓

| 粘着トラップ ペタット10×25cm(10枚入り)ペタットイエロー 価格:709円 |

天然成分の防虫アイテム

化学薬品を使わずに害虫対策をしたい方には、以下の天然成分が含まれた資材がおすすめです。

- 木酢液

炭を作る際に発生する水蒸気を原料とした木酢液は、虫の忌避効果があり、植物の健康促進にも役立ちます。 - ニームオイル

インドセンダン(ニーム)の種子から抽出されるオイルで、害虫を寄せ付けない効果があります。特にアブラムシやハダニの予防に効果的です。

どちらも天然由来の成分でできているため、化学薬品を避けたい方にも安心して利用していただけます。

・木酢液にニームオイルと善玉活性水を配合した植物保護液 「無農薬への道」をチェック!駆除の方法

予防策を徹底しても、時には害虫が発生してしまうことがあります。その場合、早期発見がカギとなります。害虫が少ないうちに駆除できれば、繁殖を防ぎ、大きな被害を回避できます。特にハーブは料理やお茶に使う実用性の高い植物のため、安全な方法を選ぶことが重要です。

手や道具を使う方法

最も手軽で確実な方法は、手や道具で直接害虫を除去することです。以下の方法を試してみてください。

- 手で取り除く

茎や葉裏についている虫を見つけたら、キッチンペーパーやティッシュペーパーでこすり落とします。大きな虫は割り箸でつまんで取り除きましょう。 - 粘着テープを活用

マスキングテープなど粘着力の弱いテープを使うと、小さな虫を植物を傷めずに取り除くことができます。 - 被害の大きい葉や茎を切り捨てる

虫が集中している部分は思い切って切り捨てるのも一つの方法です。ハーブは再生力が高いため、株が元気なら新しい芽が育ちますのでご安心ください。

自然農薬を使う方法

自宅にある食材を使った自然農薬は、化学薬品を使いたくない方におすすめです。例えば以下の材料を使うことで安全に害虫を駆除できます。

- 酢

- ニンニク

- 唐辛子

- 牛乳

種類によっては、発生前に散布しておくことで予防になるものもありますので、是非お試しください。

本サイトでも「ワームウッド(ニガヨモギ)」や「ドクダミ」を使った防虫スプレーの作り方を解説しております。下記のページもご覧ください。

日々観察していても、見落としてしまったり、しばらく留守にしていた期間に虫がかなり増殖していたということもあります。万が一、見落としや長期間の不在で害虫が増殖してしまった場合には、以下の選択肢を検討しましょう。

株の更新を検討する

化学薬品を使いたくない場合、増殖した虫を駆除しながら弱った株を養生するのは手間がかかります。特に一年草の場合は、植物の寿命を考慮して新しい株に更新するのも一つの方法です。

化学薬剤を使用する

すでに茎や葉を覆うほど害虫が広がっている場合、やむを得ず化学薬剤に頼ることもあります。使用する際は、成分表示を確認し、安全性の高い製品を選びましょう。

最後に

害虫対策にはさまざまな方法がありますが、この記事では、特に初めてハーブを育てる方でも実践しやすい「観察」「予防」「駆除」の方法を中心に解説しました。

何より重要なのは、労力を最小限に抑えるために栽培環境を整えることです。日々の水やりや施肥など、ハーブ栽培の基本をしっかりと実践することで、害虫の発生リスクを自然と減らすことができます。

特に「駆除する」という発想だけでなく、「観察」と「予防」に重点を置くことが、長期的に見て合理的で負担の少ない対策につながります。

ぜひ本記事の内容を参考にして、植物が健やかに育つ心地よい環境を整えてみてください。ハーブの健康と成長を支え、あなたの生活に彩りを加える栽培ライフを楽しんでいただければ幸いです。

蒸し暑い時期にしっかり手入れを行うことで害虫発生リスクを軽減することができます。下記のページも是非参考になさってください。