はじめに

「fish mint(フィッシュミント)」の愛称を持つドクダミは、その独特な香りと強い繁殖力から、庭の厄介者として知られています。しかし、ただの雑草と思うのはもったいない!ドクダミには解毒作用や利尿効果など豊富な薬効があり、「ドクダミ茶」や薬草酒として古くから親しまれてきました。

そんな万能ハーブ、ドクダミを活用した「天然防虫スプレー(忌避剤)」を、今回は手軽に作れる方法でご紹介します。アブラムシや害虫が増えやすい暖かい季節に、自然派の害虫対策としてぜひお試しください。

ドクダミの防虫スプレーとは?

ドクダミには「デカノイルアセトアルデヒド」や「ラウリルアルデヒド」といった抗菌成分が含まれており、独特な香りの源となっています。この香りが害虫にとって嫌われるため、カメムシやアブラムシを寄せ付けない効果を発揮するのがドクダミの防虫スプレーです。

化学薬品を一切使用しないため、無農薬で植物を育てたい方に最適な天然防虫スプレーとして注目されています。

また、ドクダミ茶に親しんだ方はご存じかもしれませんが、乾燥すると香りの成分が飛び、あの独特なクセが弱まります。そのため、防虫スプレーを作る際は、生のドクダミの葉を使用することで最大限の効果を引き出すのがポイントです。

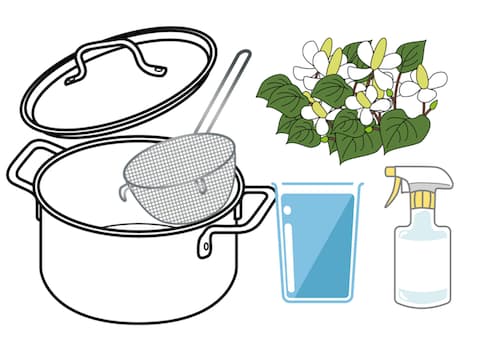

用意するもの

▶︎ドクダミ(生) 250g

▶︎水 500ml

▶︎鍋

▶︎こし器(または濾過用ペーパー)

▶︎スプレーボトル

※この分量で約480mlの防虫スプレーが作れます。ドクダミと水の比率は、作りたい量に応じて調整してください。

ドクダミスプレーの作り方

1:ドクダミを細かく刻む

エキスが出やすくなるよう、ドクダミの葉をハサミで細かく切ります。葉だけを使うのが理想ですが、花が混ざっても問題ありません。

2:ドクダミを茹でる

鍋に水を入れて沸騰させたら、刻んだドクダミを加え、4〜5分ほど茹でます。

3:煮汁をこす

火を止めたら、こし器で葉を取り除きます。器に入れた煮汁をそのまま冷ましましょう。こし器がない場合は、コーヒーフィルターなどで代用可能です。

4:スプレーボトルに移す

煮汁が冷めたら、スプレーボトルに移して完成です。

ドクダミスプレーの使い方

ドクダミ防虫スプレーは、薄めずにそのまま防虫したい植物へ散布します。特に、害虫が隠れやすい葉の裏側や茎が密集した部分に重点的にスプレーしましょう。葉を裏返しながらしっかりと噴霧すると効果的です。

安全に使用するために

使用時はスプレーが皮膚につかないよう、手袋の着用をおすすめします。また、無添加のため、作ったスプレーはできるだけ数日以内に使い切るようにしましょう。

ドクダミはどこで手に入る?

ドクダミは日本各地に自生しており、野山や空き地などで簡単に見つけられます。ただし、都会にお住まいの方は採取が難しい場合もあります。

ホームセンターでは取り扱いが少ないため、一部の園芸店や山野草専門店で探してみるのがおすすめです。

もし近くで見つからない場合は、ネット通販でドクダミの苗を取り寄せて、大きめのプランターで手軽に育てることもできます。

楽天で販売中のドクダミ(苗)はこちらから

ドクダミは多年草で、一般的な植物と同じように育てることができます。

生育旺盛でたくさん収穫できますので、随時冷凍保存しておけば、スプレー作りの時に必要なだけ利用できますので便利です。

観賞用にもおすすめ

ドクダミには、一般的な品種以外にも観賞用に適した魅力的な種類があります。例えば、花がふんわりとボリューム感のある八重咲き品種や、葉に独特な模様や色合いが楽しめる斑入り品種などがあります。

これらの品種は防虫効果だけでなく、庭やプランターを彩るガーデン素材としても優れています。ぜひ一度、自宅で育ててその美しさを楽しんでみてください。

観賞用におすすめの品種↓↓

| (ビオトープ)水辺植物 八重咲きドクダミ(1ポット) 湿性植物 価格:880円 |

| (ビオトープ)水辺植物 斑入りドクダミ(1ポット) 湿性植物 価格:880円 |

最後に

今回は、ドクダミを使った天然防虫スプレー(忌避剤)の作り方をご紹介しました。

生のドクダミの葉を手に入れるのが少し大変かもしれませんが、作り方はとても簡単で、防虫効果も高く、無添加なので安心して使えるのが魅力です。

ぜひ本記事を参考に、ご家庭で気軽に試してみてください。

また、初心者でも手軽にできる日常的な害虫対策については、下記のページでも詳しく紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

ドクダミの他にも、ワームウッド(ニガヨモギ)を利用したスプレーについてもご紹介しています。ご興味ある方は下記のページもご参照ください。