はじめに

ガーデニングシーズンがやってくると、春から夏にかけてさまざまな草花が鮮やかに咲き誇り、私たちに癒しのひとときを提供してくれます。しかし、その一方で、ぐんぐんと勢いよく成長する雑草たちも姿を現し、庭は一転して雑草との戦場へと化すことも…。

特に広いお庭や畑で植物を育てている方にとって、「除草作業」は毎年避けて通れない大変な仕事です。ですが、適切な雑草対策を知っていれば、日々の負担を大幅に軽減することが可能です!

この記事では、はじめて除草シーズンを迎える方や、毎年雑草に悩まされている方に向けて、雑草の増殖を抑える方法や、さまざまな除草方法のメリット・デメリットをご紹介します。

・これから家庭菜園や庭づくりをはじめる方(園芸初心者)

・毎日お庭の除草作業に追われている方

・効果的な雑草管理方法を知りたい方

雑草を増やさない最善策とは?

雑草の手間を減らし、効率よく除草するためには、何よりも「種を作らせない」「発芽させない」ことが最も効果的です。

雑草を完全になくすことは難しいですが、適切な対策を行えば、雑草の量を大幅に減らし、除草作業の負担を軽くすることは可能です。ポイントは次の2つです。

光合成をさせない

雑草を成長させないためには、光合成を阻止することが重要です。植物は葉や茎で光合成を行い、養分を作って成長します。この働きを弱めるために、以下の対策が効果的です。

- 地上部を刈り取ることで、光合成の面積を減らします。

- 他の植物を植えて影を作ることで、雑草に必要な光を遮断します。

特におすすめなのが、グランドカバーに適した植物を活用する方法です。雑草の上に覆いかぶさるように育つハーブを植えれば、雑草の発芽や成長を効果的に抑制できます。

▶︎ おすすめのグランドカバー:ほふく性のタイム(クリーピングタイム)

このハーブは雑草抑えに優れており、庭に植えると「香りのじゅうたん」のように美しい景観も楽しめます。

ご興味ある方は下記のページもあわせてご覧ください。

雑草対策におすすめのタイム苗↓↓

| クリーピングタイム【桃花】(ワイルドクリーピングタイム) たっぷり60株セット 1株あたり66円【香りのじゅうたんを作りましょう♪】

|

種をつける前に刈り取る

雑草が爆発的に増える原因の多くは種子にあります。種を作らせないためには、種子が形成される前に雑草を刈り取ることが最も有効な方法です。

雑草にはこぼれ落ちた種子が土中で休眠し、数年後に発芽するものもありますが、定期的に刈り取って種子の生産を繰り返させないようにすれば、次第に雑草の数は減少していきます。

▶︎ 注意ポイント

一部の雑草は、種子が作られるまでのサイクルが非常に短い種類もあります。見つけたら早めに刈り取り、種ができる前に対処しましょう。

雑草の種子のメカニズムについては下記のページを参考になさってください。

これらのポイントを地道に続けていけば、数年後には雑草の発生が大きく抑えられていることに気づくでしょう。

まずは庭に生えている雑草がどの種類なのかを特定し、繁殖方法(開花時期や種子ができるサイクル)を理解することが大切です。それに基づいた対策を行うことで、より効果的に雑草を抑制できます。

さまざまな除草方法とそのメリット・デメリット

どれだけ効果的な雑草対策を行っても、完全に雑草を排除するのは難しいもの。だからこそ、日常的な除草作業が欠かせません。小さなお庭か広いお庭かによっても、最適な除草方法は異なります。

ここでは、代表的な除草方法と、それぞれのメリット・デメリットを効率・効果・コスパ・環境への配慮の4つの観点から星1~5で評価しながらご紹介します。

・効率 → 効率が良いほど星の数が多い

・効果 → 効果が高いほど星の数が多い

・コスパ → 低コストでできるほど星の数が多い

・環境への配慮 → 環境付加が低いほど星が多い

手作業

| 効率 | ★ ★ |

| 効果 | ★ ★ ★ ★ |

| コスパ | ★ ★ ★ ★ ★ |

| 環境への配慮 | ★ ★ ★ ★ ★ |

【メリット】

▶︎人の手、または草刈鎌一つで行えるのでコストや環境負荷をかけずに行える。

▶︎雑草一つ一つの様子を見ながら作業するので、各雑草の性質にあった効果的な除草ができる。

▶︎エクササイズになる。

【デメリット】

▶︎時間がかかる。敷地が広い場合、特に雑草の生い茂る季節には、生長スピードに追いつかない。

▶︎腰への負担が大きく、腰痛の原因になることもある。

手または道具一つですぐに作業できますので、小面積の庭は人の手で行うのがベストです。

土を触りながら植物のことをよく観察できるという点においても手作業のメリットは大きいと思います。

ただ、身体的な負担がかかりますので、作業中はなるべく楽な姿勢で行いましょう。

腰痛が心配な方は「白石接骨院いとう」様のホームページで、”草むしりの時に負担を少なくする姿勢はコレ!”という記事をご覧ください。

草むしりの際の無理な姿勢、セルフケアなどが簡潔にまとめられており参考になりました。

機械

| 効率 | ★ ★ ★ ★ ★ |

| 効果 | ★ ★ ★ |

| コスパ | ★ |

| 環境への配慮 | ★ ★ |

【メリット】

▶︎短時間で広い範囲を除草できる。

▶︎除草後の景観が綺麗に整う。

【デメリット】

▶︎土地の形状によっては刈り残しが出る場合もある。

▶︎初期投資がかかり、その後も燃料代や交換パーツ代がかかる。

▶︎エコフレンドリーではない。

▶︎手作業に比べて怪我のリスクが高い。

筆者も機械での除草を度々行いますが、年間を通すと燃料費や換えのパーツなども含めて結構費用がかさみます。

広範囲を除草する場合は仕方ないのですが、コスト面を考えると、無駄に使い続けるのはお財布に厳しいです。

除草用機械といっても、充電式・燃料式の草刈り機から芝刈り機など、また価格も1万円前後の安価なものから10万円以上する本格的なものまで様々ありますので、使用を検討されている方は管理面積と使いやすさを考慮してご購入ください。

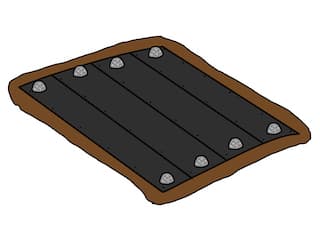

防草シート

| 効率 | ★ ★ ★ ★ |

| 効果 | ★ ★ ★ ★ ★ |

| コスパ | ★ ★ |

| 環境への配慮 | ★ ★ ★ |

【メリット】

▶︎地面を覆うため、雑草に光合成をさせない。

▶︎一度張ってしまえば日常管理はほぼ必要ない。

【デメリット】

▶︎耐用年数を迎えると張り替える必要があり、古いものはゴミになる。

▶︎張る時と張り替えるときにコストがかかる。

▶︎景観的に美しくない。

ポリエステルやポリプロピレン、ポリエチレンなどの種類があり、材質によって耐用年数が異なります。

一番強いのはポリエステルで、10年ほどは張りっぱなしでOKです。

最初は手間もコストもかかりますが、一度貼ってしまえば、その場所は除草の心配がほぼなくなります。

非常に効果的な除草…というよりは防草方法ですが、人工的な見た目になってしまうので、お庭など景観を重視したい場所にはあまりオススメできないかもしれません。

「おすすめ情報サービス mybest」さんのサイトにて、材質や使い方について分かりやすく掲載されています。

高評価のおすすめ防草シート↓↓

| 価格:5,680円 |

除草剤

| 効率 | ★ ★ ★ ★ |

| 効果 | ★ ★ ★ ★ |

| コスパ | ★ ★ ★ |

| 環境への配慮 | ★ |

【メリット】

▶︎根まで枯らすため、しばらく雑草が生えてこない。

▶︎撒くだけなので楽に作業できる。

【デメリット】

▶︎環境負荷が大きい。

▶︎風に流されて別の植物まで枯らす可能性がある。

▶︎土が痩せてしまうことがある。

▶︎人体への影響が懸念される

ホームセンターで簡単に入手でき、徹底的に雑草を殲滅したいという方、作物を出荷していて雑草による生産リスクを軽減したい方に使用されていることが多いです。

ただし、除草剤が土や人体に与える影響についてはまだまだグレーな部分が多いと感じますので、もし使用を検討されている方は、事前にその成分や使用方法をしっかりと理解していただきたいと思います。

日本は世界でもトップクラスの農薬使用大国ですが、2021年に農林水産省から「みどりの食糧システム戦略」という長期的なビジョンが発表され、有機農業の促進や農薬使用についても言及しています。

(除草剤については、関連トピックが多岐にわたりますので、また別途記事を作成したいと思っています。)

ヤギ

| 効率 | ★ ★ |

| 効果 | ★ ★ ★ |

| コスパ | ★ ★ |

| 環境への配慮 | ★ ★ ★ ★ ★ |

【メリット】

▶︎放牧しているだけで敷地内の草を食べてくれる。

▶︎除草作業しにくい斜面でも登って草を食べてくれる。

▶︎癒しの存在になってくれる。

▶︎エコフレンドリーである。

【デメリット】

▶︎人間の願った通りには働いてくれない。(除草にムラがある。)

▶︎除草にムラがある場合は人間が除草作業することになり、二度手間になる場合がある。

▶︎ヤギ小屋や飼料、水などが必要になる。

▶︎寿命がある。

田んぼの場合はアイガモを使って除草したり、養鶏をされている方はニワトリを使って除草するケースもあります。

ただし、動物に作業してもらうわけですから、効果や確実性という面においてやはり限界があります。

動物を飼うのが好きな方や、既に飼っている方が試してみるには良い方法だと思いますが、除草効果としてはあまり期待できませんので悪しからず。

自然に任せる

| 効率 | ????? |

| 効果 | ????? |

| コスパ | ★ ★ ★ ★ ★ |

| 環境への配慮 | ★ ★ ★ ★ ★ |

「自然に任せる」というのは、裏を返せば「人間は何もしない」ということになりますので、今回の記事の本質からすると0点となりますが、自然界の視点に立てば100点満点と言えます。

人間が手を加えない土地は、時間をかけて森になっていく性質を持っています。森になった土地には豊かな生態系が成り立ち、生物循環の仕組みを作ってくれます。

豊かな生態系には様々な生き物が生まれ、その生き物たちが自然の摂理に基づいて命を育み、役割を持って調和する完璧な形になっていきます。

人間が栽培している野菜や花は、元々野生種だったものを栽培品種として改良したものが殆どであり、雑草と比べて弱く、手をかけずには生き残れません。除草とはその作業の一つというわけです。

時には自然界の視点から「私たちの求める効果や効率」というものが何に基づいているのかを再認識するのも大切なことだと考えます。

雑草を活かすアイデア

普段は邪魔者扱いされがちな雑草ですが、視点を変えれば、庭や畑に役立つ資源になります。ここでは、雑草を前向きに活用する方法をご紹介します。

草抑えの資材として活用

雑草を刈り取った後、皆さんはどうしていますか?そのままゴミとして処分してしまう方も多いかもしれませんが、刈り取った雑草は「草マルチ」として再利用するのがおすすめです。

草マルチのメリット

- 雑草を敷き詰めることで、地面を覆い、光合成を抑制して新たな雑草の発芽を防ぐ

- 保湿効果や保温効果があり、作物の成長をサポート

- 分解される過程で土壌に栄養を還元し、肥沃な土壌づくりにつながる

使い方のポイント

- 刈り取った雑草を株元に厚めに敷き詰める

- 分解しやすいように細かくしておくと効果的

- 完全に地面を覆うには大量の雑草が必要になるため、敷き詰める範囲は株元付近に限定するのがおすすめ

また、一部の雑草は土に不足している養分を吸収し、それを分解することで天然の肥料として働くことがあります。こう考えると、草刈り作業も未来の豊かな土壌づくりの一環と考えられ、モチベーションも上がりますね!

【注意点】

- 種ができている雑草や実がついている雑草は使用しないようにしましょう。種がこぼれてしまうと、また新しい雑草が増えてしまう原因になります。

土壌性質を知るヒントとして活用

雑草は、その種類によって好む土壌の性質が異なるため、生えている雑草の種類を観察することで、土壌の性質を把握する手がかりになります。

例えば、次のような雑草がそれぞれの土壌を示します。

- 中性の土壌:ハコベ、オオイヌフグリ

- 弱酸性の土壌:カタバミ、オオバコ

- 強酸性の土壌:スギナ、白いクローバー

これらの雑草がどこに多く生えているかを見れば、お庭や畑の土質が把握できるため、その土壌に適した植物を選んで育てることが可能になります。

例えば、弱酸性土壌ならブルーベリー、中性土壌ならトマトなど、雑草から得られた情報を活かして育てる植物を選べば、無理のないガーデニングができます。

雑草を敵とみなすのではなく、自然の一部としてうまく付き合っていけば、除草作業が負担ではなくプラスの効果を生む作業へと変わります。ぜひ今回ご紹介した方法を取り入れ、雑草を「庭の味方」として活用してみてください!

様々な雑草図鑑はこちらから

最後に

私たちの環境や自然に対する考え方が変化する中で、雑草の捉え方や除草の手段も以前より多様化しています。

今回ご紹介した除草方法には、それぞれにメリットとデメリットがあり、どれが正解というわけではありません。大切なのは、自分の庭や生活スタイルに合った方法を見つけることです。この機会に、自分にとってベストな除草方法をじっくり考えてみてください。

もし広いお庭を管理している方や、除草作業がなかなか追いつかないという方は、専門業者に依頼するのも一つの方法です。ワンシーズンに1~2回、敷地全体をしっかり除草してもらうことで、雑草の繁殖を抑える効果も期待できます。

特に、種子ができる前に除草を済ませることがポイントです。これを繰り返すことで、徐々に雑草の勢いを抑えることができるでしょう。

雑草はただの邪魔者ではなく、付き合い方を工夫することで庭づくりにとってプラスに働くこともあります。ぜひ今回の情報を参考に、無理のない除草計画を立て、快適なガーデニングライフを楽しんでください!