はじめに

ハーブを育てるとき、皆さんはどの瞬間に一番の楽しさを感じますか?

「どのハーブを育てようか選んでいるときがワクワクする!」という方もいれば、「種をまきながら未来の収穫を想像するのがたまらない!」という方もいるでしょう。

ちなみに筆者の場合は、日々のケアを続けて、丈夫な株に成長したときに最高の達成感を味わいます。

さて、ハーブに限らず、植物が元気に育つためにはいくつかの重要な条件が必要です。光、水分、空気、温度、そして養分――これらの要素がバランスよく揃うことで、植物の成長は大きく左右されます。ガーデニングの成否は、これらをいかに上手に管理するかにかかっているとも言えます。

特に、初心者からよく寄せられるのが「肥料の必要性」に関する質問です。

例えば、こんな声をよく聞きます。

- 「マニュアルに書いてあったからとりあえず与えているけど、本当に必要なの?」

- 「そもそもどのタイミングで何を与えればいいのか分からない…」

- 「肥料をあげる基準ってあるの?」

実は筆者自身も、園芸を始めたばかりの頃は、目的や必要性を深く考えずに肥料を与えていたことがあります。

そこで今回は、「雑草のように丈夫」とも言われるハーブに、本当に肥料は必要なのか?また、与えるならいつがベストなのか?を初心者の方向けに分かりやすく解説していきます。

なぜ肥料は必要か

植物が元気に成長するためには、ただ水や光を与えるだけでは十分ではありません。健康な成長を支えるためには、栄養素が欠かせないのです。では、肥料が果たす具体的な役割について見ていきましょう。

植物が健康に育つための栄養素とは?

植物が育つためには、人間が食事から栄養を摂るように、土壌からさまざまな栄養素を吸収する必要があります。中でも特に重要とされるのが、「三大栄養素」と呼ばれる以下の3つです:

- 窒素(N): 葉や茎の成長を促進し、植物の緑を豊かにする役割を持っています。特に、ハーブや葉物野菜には欠かせない成分です。

- リン(P): 根を強くし、花や実の成長を助ける栄養素です。植物が花を咲かせたり、果実をつけたりするためには十分なリンが必要です。

- カリウム(K): 植物の全体的な健康を維持し、病気やストレスに強い体づくりをサポートします。根の成長を助けるため、特に地中部分の発育に重要です。

さらに、カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガンなどの微量要素も欠かせません。これらは植物の新陳代謝や光合成をサポートし、葉の変色や成長不良を防ぐために必要です。

自然な土壌だけでは不十分な理由

一見すると、植物が育つ自然な土壌にはすべての栄養素が揃っているように思えるかもしれません。しかし、現実にはそうではありません。

以下の理由から、多くの場合、追加の肥料が必要となります。

微生物の影響

土壌中の微生物は有機物を分解して植物に吸収しやすい形に変える重要な役割を担っていますが、微生物が不足していたり、活性が低下していると分解が不十分になり、必要な栄養素が行き渡らなくなります。

栄養素が偏っていることが多い

土壌によっては、特定の栄養素(特に窒素やリン)が不足していることがあります。例えば、家庭菜園やプランター栽培では、もともと土に含まれる栄養が限られているため、育てる植物の種類によっては不足が顕著になります。

栄養が時間とともに流出する

水やりや雨によって土壌中の栄養分が流れ出し、植物が吸収する前に失われてしまうことがあります。特に、プランターなどの限られた土壌環境では、この問題が大きく影響します。

収穫による栄養の消耗

植物が成長して実をつけたり、葉を伸ばしたりすると、それに伴って土壌中の栄養が消費されます。長期間にわたって栽培していると、次第に土壌は痩せていき、植物にとって必要な栄養が足りなくなるのです。

肥料と堆肥の違いを理解しよう

肥料をいつ、どのように与えるかを知る前に、まずは「肥料」と「堆肥」の基本的な違いを押さえておきましょう。この2つの資材は、植物を元気に育てるために重要ですが、それぞれの役割は異なります。

かつての筆者も「肥料と堆肥は同じようなもの?」と曖昧な理解のまま使っていた時期がありました。しかし、それぞれの特徴を理解することで、植物の育成がぐんと楽になったのです。ここでは、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

肥料とは?

肥料とは、植物の成長を直接促進する栄養分のことを指します。これは人間でいうと、成長や健康を支えるために食べる「栄養豊富な食事」に似ています。

<肥料の特徴と役割>

重要性: 庭やプランターなど、栄養が不足しがちな環境では、肥料を適切に補うことが植物の健やかな成長につながります。

役割: 植物が育つために必要な栄養分(窒素、リン、カリウムなど)を補い、成長を促進する。

具体例: 化学肥料(液体肥料、固形肥料)、有機肥料(堆肥や動物由来の肥料を加工したもの)

堆肥とは?

一方で堆肥とは、植物が根を張りやすい環境を整え、土壌そのものを肥沃にする資材のことです。人間でいうと「体調を整えるための基盤づくり」に近いと言えます。

<堆肥の特徴と役割>

重要性: 微生物が活発に活動する健康な土を作ることで、植物が病気にかかりにくく、長期的に良い状態で育つようになります。

役割: 土壌の物理的な状態(通気性や保水性)を改善し、栄養素が効率よく植物に吸収される環境を整える。

具体例: 堆肥には、発酵させた枯れ葉や家畜の糞、腐葉土、もみ殻などが含まれます。

肥料と堆肥の違いを表で比較

| 項目 | 肥料 | 堆肥 |

|---|---|---|

| 目的 | 植物に直接栄養を与え、成長を促す | 土壌を肥沃にし、植物が成長しやすい環境を整える |

| 与える対象 | 植物そのもの | 土壌そのもの |

| 成分 | 窒素、リン、カリウムなどの栄養分 | 発酵した有機物(枯れ葉、家畜の糞など) |

| 主な効果 | 短期間での成長促進 | 長期的な土壌改良と環境改善 |

| 使用タイミング | 植物の成長期、栄養不足を感じたとき | 土壌づくりの段階、植え付け前、定期的なメンテナンス時 |

最近では、堆肥効果のある成分をブレンドした市販の培養土が手軽に手に入ります。これらは野菜や花の栽培に最適で、いちから土づくりを始める必要がないため、初心者におすすめです。

筆者おすすめのハーブ用土↓↓

| 価格:990円 |

肥料ってどんな時にあげるの?

植物が元気に成長するためには、適切なタイミングで肥料を与えることが重要です。成長段階や植物の状態に応じて適切な時期に与えれば、効率よく養分を吸収し、健康な成長につながります。以下に、具体的なタイミングと注意すべきポイントを解説します。

これから根が活動を始めるとき

(タイミングの例:新しい苗の植え付け直後、多年草の春先など)

植物が新しい環境に根を張り始めるときは、エネルギーを必要とする重要な時期です。この段階で適切に肥料を与えると、根が活発に成長し、その後の生長期に備えることができます。

<ポイント>

- 根に負担をかけないよう、即効性のある液体肥料や、緩やかに効く緩効性肥料がおすすめ。

- 苗の植え付け直後は、軽めの肥料にすることで根のダメージを防ぎます。

根が活発に活動しているとき

(タイミングの例:生育期、花が咲く前、花が終わった後など)

この段階が、植物にとって「ご飯をたくさん食べたい!」という時期です。葉や茎が成長し、花を咲かせたり実をつけたりする時期には、多くの栄養が必要になります。肥料を適切に与えることで、花や実が元気よく育ち、品質も向上します。

<ポイント>

- 花や実をつける植物には、リン(P)やカリウム(K)を多く含む肥料が効果的です。

- 液肥を定期的に与えるか、緩効性肥料を土に混ぜ込んでおくと安定して栄養を供給できます。

肥料切れを起こしたとき、または起こしそうなとき

(タイミングの例:葉色が悪くなる、成長が止まる、花や実の付き方が悪いと感じたとき)

植物は、肥料が不足するとすぐにそのサインを発します。例えば、葉が黄色っぽくなったり、成長が鈍化したり、花や実が減少するなどの症状が見られることがあります。これが「肥料切れのサイン」です。

<ポイント>

- 窒素不足の場合は、葉が黄ばんで成長が鈍くなることがあります。この場合、窒素を含んだ肥料を適量与えます。

- 開花期や結実期に花や実が少ない場合は、リンやカリウム不足の可能性があるので、それらを多く含む肥料を与えましょう。

- ただし、肥料の与えすぎは「肥料焼け」を引き起こすため、慎重に観察しながら少量ずつ与えるのがポイントです。

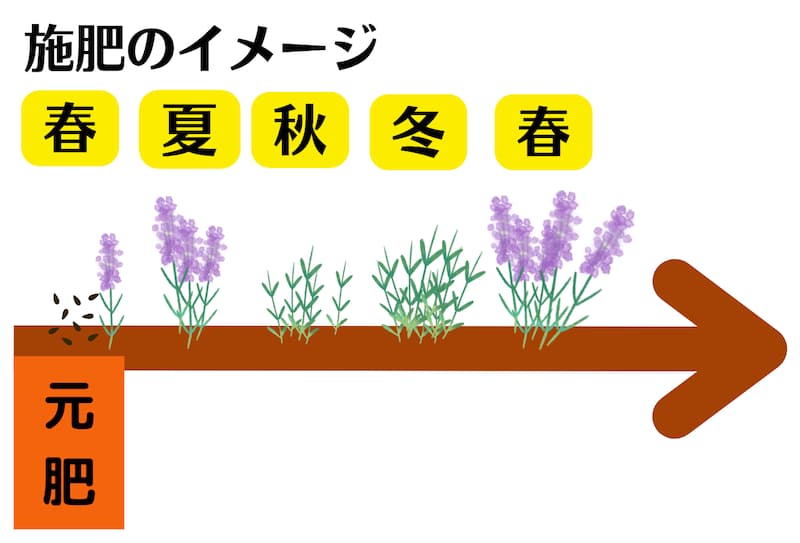

生長プロセスごとの施肥

植物が元気に成長するためには、それぞれの生長段階に合わせた適切な施肥が欠かせません。タイミングごとに適切な肥料を与えることで、根の成長、葉や花の発育、果実の収穫に大きく影響します。ここでは、各段階における施肥の種類と目的を分かりやすくまとめました。

元肥(もとごえ)

タイミング: 種まき前、植え付け前

元肥とは、種まきや苗の植え付けをする前に土に混ぜ込んでおく肥料のことです。この肥料は、植物が成長を始めたときに根がすぐに吸収できるよう、あらかじめ土壌中に必要な栄養を準備する役割を果たします。

<ポイント>

- 緩効性肥料や有機肥料(堆肥など)を使用し、土壌にゆっくり栄養が行き渡るようにします。

- 野菜、花、ハーブなど多くの植物に有効です。

<元肥が効果的な理由>

植物が初期段階から順調に成長できるように栄養を確保し、根付きを促進します。

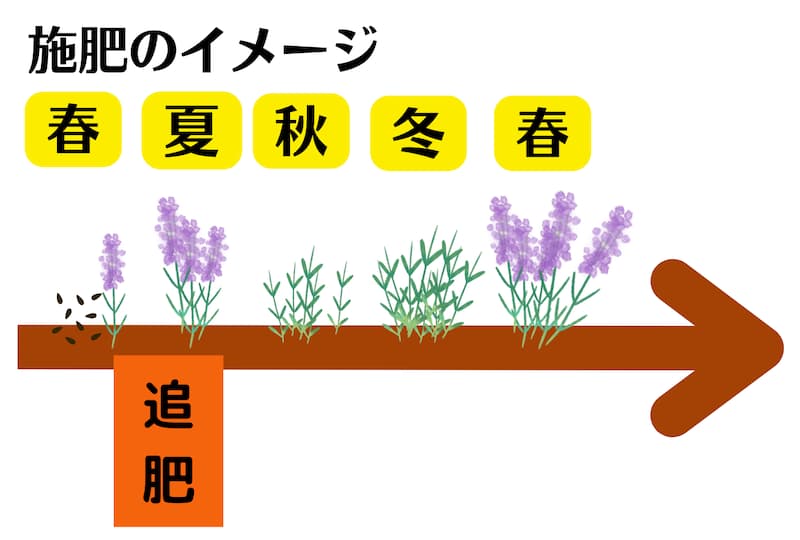

追肥(ついひ)

タイミング: 生育期(新芽が出た後、花や実が成長し始めた時期)

追肥とは、植物が成長している途中で追加する肥料のことです。葉や茎、花、実の成長が著しい時期には、すでに元肥の効果が薄れていることが多いため、栄養を補うために追肥が必要です。

<ポイント>

- 葉物野菜には窒素(N)、花や実をつける植物にはリン(P)やカリウム(K)を含む肥料が効果的です。

- 液体肥料を水やりと一緒に与える方法も便利で即効性があります。

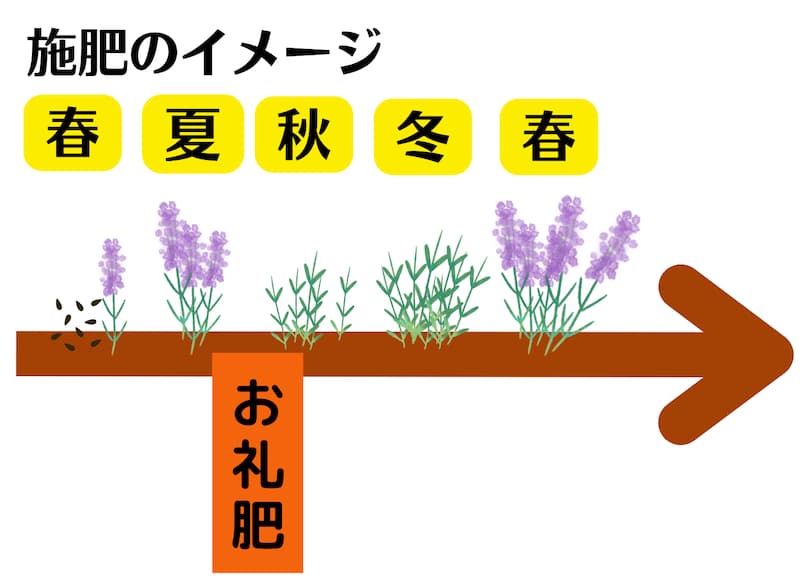

お礼肥

タイミング:花が咲き終わった直後または実の収穫後

お礼肥とは、花が咲き終わった後や実の収穫後に与える肥料のことで、追肥の一種です。この施肥は、植物が花や実をつける過程で消耗したエネルギーを補い、元株が健康を取り戻し、次の成長へとつなげるために重要です。

<ポイント>

- おすすめの肥料は有機肥料(堆肥、油かす、発酵鶏ふんなど)または緩効性の化成肥料(花と実の肥料など)です。

- 施肥後には適量の水を与え、根からの吸収を促進しましょう。

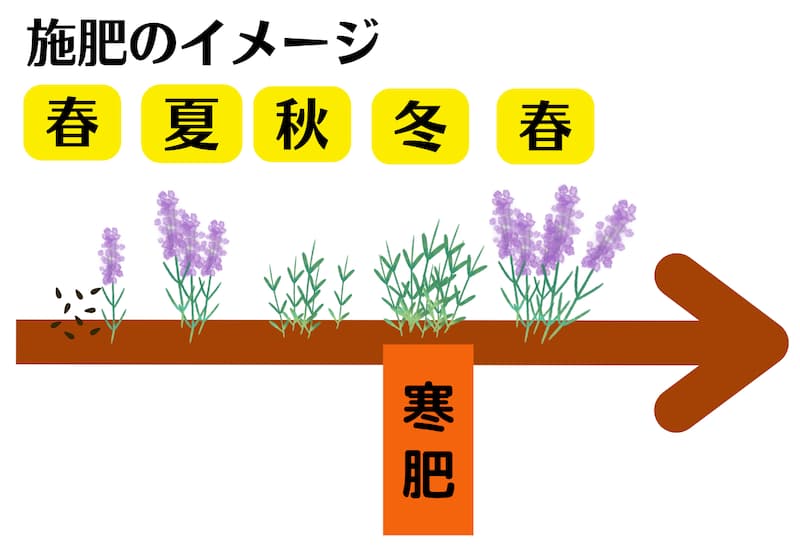

寒肥

タイミング:12月〜2月頃の冬の休眠期

寒肥とは、冬の休眠期に与える元肥の一種で、多年草の植物、庭木、果樹に特に重要とされる肥料です。植物が冬の間に静かにエネルギーを蓄え、春先の成長期に備えるための重要な施肥方法です。

<ポイント>

- じっくりと土中で分解される有機肥料が向いています。化成肥料のように即効性のあるものではなく、長期間にわたって効果を発揮するものを選びましょう。

- 寒肥と一緒に堆肥を使うと、土壌の改良効果が高まり、根の発達がより促進されます。

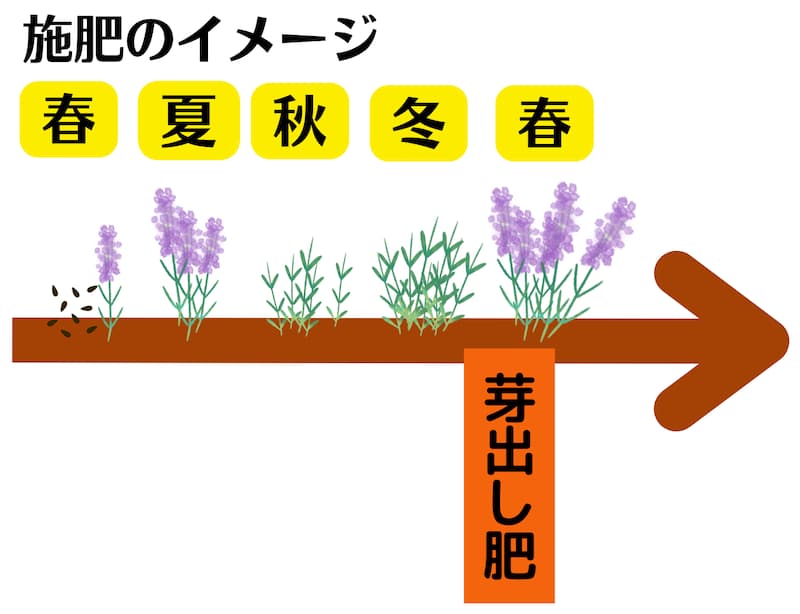

芽出し肥

タイミング:春先の休眠期明け

芽出し肥とは、春先の休眠期明け(2月下旬〜3月上旬頃)に与える追肥の一種です。冬を越えた植物が、寒肥で得た栄養を基に新たな成長を開始するときに、さらに成長を促進するための補助的な肥料です。

<ポイント>

- 速効性と緩効性のバランスが取れた肥料が効果的です。新芽の成長に必要な窒素を中心に、根や花芽の成長を助けるリンやカリウムも適量含まれているものが理想です。

- 多年草や果樹、庭木、春に開花する草花などに効果的です。

最後に

今回は、肥料をマスターするための第一歩として、「施肥の目的と用語」について基本的な解説を行いました。ここまでお読みいただいたことで、時期や目的に応じて様々な施肥方法があること、そしてそれぞれの施肥がどのような役割を果たすのかを理解していただけたかと思います。

ご紹介した内容は、肥料マスターへのスタートラインです。日々のガーデニングの中で、植物の変化を観察しながら実践していくことで、自然と経験が知識となり、次第に自分のスタイルが確立されていきます。

「なんでこの植物は元気がないんだろう?」

「この肥料を試してみたら、どう変化するかな?」

そんな小さな疑問や試行錯誤が、ガーデニングの楽しさをさらに引き出してくれるはずです。

続きの記事は、肥料の効き目の速度ついてです。下記のページにてご覧ください。

土や肥料についての書籍をチェックしてみよう!(楽天ブックス)