はじめに

肥料の世界は奥深く、一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、少しずつ学ぶことで植物育成がより楽しくなります。「肥料の基本」シリーズでは、そんな肥料に関する知識をわかりやすくお届けしています。

最初の記事は施肥の目的、二つ目となる前回の記事は効果速度の違いに焦点をあてて解説しましたが、今回は有機肥料と化学肥料、そして化成肥料の違いについて解説したいと思います。

さて、皆さんは園芸店やホームセンターで肥料を選ぶとき、どんな基準で製品を手に取っていますか? 特に初めて植物を育てる方は、肥料の違いを深く考えずに選んでしまうことが多いかもしれません。

でも実は、肥料の選び方や使い方を間違えると、植物の生長を妨げるだけでなく、最悪の場合枯らしてしまうこともあります。そのため、肥料の特性をしっかり理解し、適切に使うことがとても大切です。

店頭に並ぶ多種多様な肥料の中から、自分の植物にぴったりの肥料を選ぶ方法を、一緒に学んでいきましょう!

肥料の分類

皆さんは「肥料法(肥料の品質の確保等に関する法律)」をご存知でしょうか?

この法律は、肥料が農業の生産性を高めるだけでなく、安全に使用されるよう定められたものです。具体的には、肥料の生産や販売に関する規格や検査基準、登録制度などを定めることで、農業の発展と国民の健康保護を目的としています。

法律には肥料の定義や分類が明記されていますが、その内容は主に生産者や販売者向けに作られているため、専門的で少し難しく感じられるかもしれません。

そこでこの記事では、法律上の厳密な分類にこだわらず、趣味で園芸を楽しむ皆さんが理解しやすい形で肥料の違いについて解説していきます。まずは、「肥料法」という法律があることだけ頭に入れておいていただければ十分です!

肥料にはどんな種類があるの?

私たちが家庭菜園や庭づくりをする際に使う肥料には、大きく分けて下記の二つの種類があります。

・有機肥料

・化学肥料

ほとんどの方は聞いたことがあると思いますが、これから園芸を始められる方は「有機肥料」と「化学肥料」の二つをまず覚えておきましょう。

有機肥料とは?

動物や植物の有機性廃棄物を主な原料とした肥料のことです。

動物性原料の代表的なものは、家畜の糞尿、蒸製骨粉、魚かす、カニ・貝殻、など。

一方、植物性原料の代表的なものは大豆油かす、なたね油かす、米ぬかなどです。

有機肥料は、元々自然に存在する分解しやすいものが原料として使われているため、作物への薬害や土への環境負荷が少なく安全であるというメリットがあります。

また、土中の微生物が活性化することで土が柔らかくなり、保水性、排水性、通気性、保肥性といった「良い土に必要な要素」が徐々に形成されていきます。

ただし、肥料が効果を発揮するまでには時間を要する(=速効性がない)という点と、有機物なので臭いが気になったり、場合によっては虫が発生することもあるのがデメリットと言えるでしょう。

肥料効果だけでなく土壌の性質も改善してくれるという点で、有機肥料は元肥(※)に向いていると言えます。

有機肥料が効果を発揮するには分解されるための時間(期間)が必要です。元肥として使用する場合は、種まきや植え付けのスケジュールから逆算して施肥の時期を決めましょう。

NHKでも紹介されたオーガニック肥料 「湖の恵」 ※有機JAS規格適合資材

化学肥料とは?

鉱物資源などの無機物を原料として化学的に製造した肥料のことです。(無機肥料とも呼ばれます。)

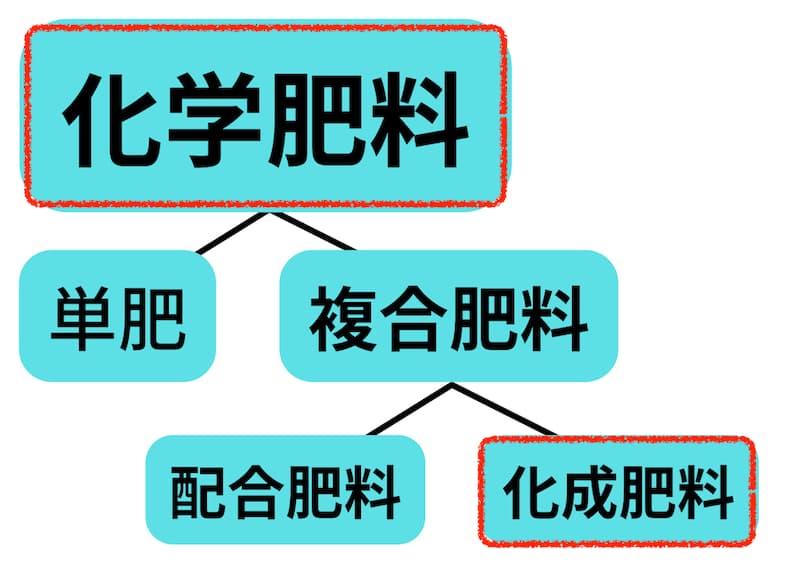

化学肥料は主に下記の二種類に分けられます。

<単肥(たんぴ)>

・肥料の三要素(チッ素、リン酸、カリウム)のどれか1つを成分とした肥料のことです。

後述する複合肥料と比べ成分濃度が高く、土壌診断などを行った結果をふまえ、不足している養分をピンポイントで補うときや、追肥で役立ちます。

園芸店やホームセンターなどにいくと、袋の表面に大きく「尿素」「硫安」と書かれた製品が置いてありますが、それらがこの単肥です。

<複合肥料>

・肥料の三要素(チッ素、リン酸、カリウム)のうち2つ以上の成分を含んだ肥料のことです。

複合肥料には、単肥を一定の分量で混ぜ合わせた(所謂、ブレンドをした)配合肥料と、配合肥料に化学的な操作を加えて成形などを行なった化成肥料の2つがあります。

化学肥料の一番のメリットは速効性が高いということでしょう。

特に複合肥料はバランスよく栄養分が配合されているため、初心者でも使いやすい設計になっています。また、有機肥料に比べて臭いもありません。

一方で、有機肥料のように土壌の質を改善する効果は期待できず、持続性も高くないという点はデメリットです。

また、使いすぎると肥料焼けを起こしたり、土が硬くなる傾向があるので、あくまで追肥として補助的に使っていくほうが良いと言えます。

15種類の栄養素をバランスよく配合 水で薄めて使う液肥 「ハイポネックス」ハイポネックス共同開発!液肥散布 かんたん液肥希釈キット

化学肥料と化成肥料の違い

実はよく混同されることのある「化学肥料」という言葉と「化成肥料」という言葉。

確かに同じような字面なので…混同してしまうのもわかりますが、ここまでの解説をお読みいただければ、もうその違いにお気づきですよね。

「化成肥料」というのは化学肥料(複合肥料)の一種ということで、両者には明確な定義の違いがあることがお分かりいただけたかと思います。

最後に

今回は肥料の種類でも「有機肥料と化学肥料の違い」「化成肥料と化学肥料の違い」について解説させていただきました。

前回の記事で出てきた緩効性、速効性、遅効性についても併せてお読みいただければ、更に理解が深まるかと思いますので、よろしければ下記のページもあわせてご覧ください。

元肥として使うのか追肥として使うのか、スピードを求めるのかクオリティーを求めるのか、といった判断次第で選ぶ肥料も変わってきますので、是非本記事を参考に適切な肥料選びをしていただければと思います。

更に肥料について理解を深めたいという方は、日本土壌協会の「図解でよくわかる 土・肥料のきほん」という書籍をおすすめします。

初心肥料の種類や働き、土作りなど幅広く網羅しており、とてもわかりやすい構成になっていますので、初心者から上級者まで幅広い層に役立つ一冊です。

| 図解でよくわかる 土・肥料のきほん 選び方・使い方から、安全性、種類、流通まで [ 一般財団法人 日本土壌協会 ] 価格:1,760円 |