はじめに

日本で「ジャム」と聞くと、イチゴジャムやブルーベリージャム、リンゴジャムが定番ですよね。

ところが最近では、加工技術の進化や輸入食品店の増加により、さまざまな原料を使った個性的なジャムが手に入るようになりました。

その中でも注目したいのが「ルバーブ」を使ったジャムです。自然食品店や高級食材店で見かけることが増えてきたものの、日本の家庭ではまだ馴染みが薄い存在かもしれません。

「ルバーブ」という名前を耳にしたことがあっても、実際にどんな植物なのかはあまり知られていないのではないでしょうか?

そこで今回は、「ルバーブ」とは何か、そしてその栽培方法についても詳しく解説していきます!ルバーブの魅力を一緒に探ってみましょう。

ルバーブとは?

基本情報

ルバーブ

| 学名 | Rheum rhabarbarum |

| 別名 | ショクヨウダイオウ、 セイヨウダイオウ etc |

| 原産 | シベリア南部 |

| 科名 | タデ科ダイオウ属 |

| 分類 | 多年草 |

| 大きさ | 50〜100cm以上 |

| 開花時期 | 4〜6月頃 |

| 耐性 | 耐寒性:あり 耐暑性:あり |

| 活用法 | 主に料理 |

特徴

丸みを帯びた大きな葉と、しっかりとした茎が特徴的なルバーブ。その株姿は、まるで山菜のフキのようにも見えます。ルバーブはタデ科の植物で、「ショクヨウダイオウ(食用大黄)」という別名を持っています。

「大黄(ダイオウ)」といえば、漢方薬の原料として知られる薬用植物ですが、この薬用大黄を食用に改良したものがルバーブです。

地植えすると、半畳ほどの広さを覆うほど大きな株に育つため、生育旺盛な植物です。その成長の速さから、ヨーロッパでは雑草として扱われることもあるほどです。

.jpg)

一方で、ルバーブの花についてはあまり知られていませんが、実は春から夏にかけてユニークな形の花を咲かせます。ただし、食用として栽培される場合は収穫期を延ばすため、花穂が出るとすぐに切り取られてしまうため、一般の方が目にする機会はほとんどありません。

ルバーブはシベリア原産で寒さに非常に強く、冬になると地上部が枯れますが、春になると再び芽吹きます。

寒さにさらされることで茎が鮮やかな赤色に色づく性質があり、そのため寒冷地である長野県や北海道での栽培が特に盛んになっています。

ルバーブの活用方法(おすすめの料理)

ルバーブを調理する際は、必ず茎の部分を使用しましょう。葉には毒素が含まれているため、食用には適していません(※詳しくは後述します)。

ジャム

ルバーブの定番レシピといえば、やはりジャムです。茎と砂糖さえあれば、家庭で簡単に作ることができます。さらに、レモン汁や白ワインを加えると、風味がぐっと豊かになります。

そのままでは酸味が強すぎるルバーブですが、ジャムに加工するとその酸味が絶妙なフルーティーさに変わり、パンに塗るのはもちろん、パンケーキやヨーグルトのトッピングとしても大活躍します。

また、茎の色によってジャムの仕上がりの色味が変わるのもルバーブジャムの楽しみの一つ。赤いジャムを作りたい場合は赤いルバーブを選ぶと良いですが、手に入らない場合はイチゴを加えることで、ほんのり赤みのあるジャムに仕上げることができます。

「ルバーブジャム」のレシピはこちらから(外部リンク:cookpadのサイトへ)

パイやタルト

アメリカでは「パイ・プラント」という愛称で親しまれているルバーブ。その名の通り、パイやタルトのフィリングにぴったりの食材です。

ルバーブの茎は甘く調理することで、パイの中身としてボリューム感を出してくれます。茎がしっかりしているため食べ応えも十分で、もし自分で育てることができれば、ベリー系のフルーツを購入するよりもコストを大幅に抑えることができます。

ただし、ルバーブの茎は熱を加えると崩れやすい性質があります。気をつけないと、フィリングを作るつもりがうっかりジャムになってしまうことも…。調理する際は、加熱時間や火加減に注意しましょう!

ルバーブを使ったパイやタルトのレシピはこちらから(外部リンク:cookpadのサイトへ)

シロップ

氷砂糖を使って作るルバーブシロップは、夏にぴったりの爽やかな一品です。ソーダで割れば、涼しげなドリンクとして楽しめますし、スムージーに加えれば風味がぐっと引き立ちます。

さらに、ルバーブシロップはお酒との相性も抜群。特に赤いルバーブを使ったシロップは、鮮やかな色が魅力で、カクテルの色付けにおすすめです。見た目も華やかになり、特別感が演出できます。

下記のページでは、ハーブを料理するときに便利なアイテムをご紹介しています。ご興味ある方はあわせてご覧ください。

ルバーブの育て方

高級食材として注目されるルバーブですが、実は家庭でも手軽に育てられます。ここでは、ルバーブの育て方を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

植え付け

生育環境

ルバーブは日当たりと風通しの良い場所を好みますが、夏の高温には弱いので、西日の当たらない涼しい場所を選びましょう。

苗や種の入手

春先になると、一部のホームセンターやネットショップでルバーブの苗や種が販売されます。お近くのお店で問い合わせるか、ネットで探してみると良いでしょう。

<種から育てる場合>

- 発芽温度: 20~25℃

- 種まき時期: 春は4~5月、秋は9~10月

- ポイント:

- 種を均等にばら撒き、5mmほど覆土します。

- 日当たりの良い場所で乾燥しないよう管理し、2週間ほどで発芽します。

- 本葉が2~3枚になったら育苗ポットに仮植え、4枚以上になったら地面や鉢に植え替えましょう。

<苗の植え付け>

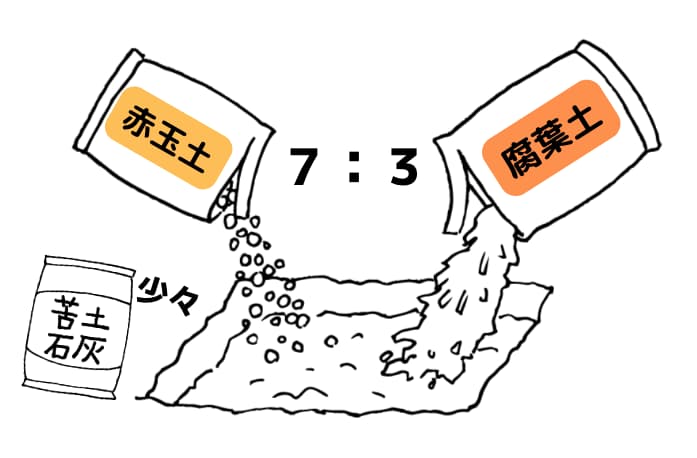

水はけがよく弱アルカリの肥沃な土を好みます。市販品であれば、元肥入りの園芸用土(培養土)で問題なく育ちますが、植え付け前に苦土石灰を混ぜ込んであげれば更に生育が良くなzります。

ご自身でブレンドするのであれば小粒の赤玉土7に対して腐葉土3くらいの割合がおすすめです。

- 間隔: 複数株の場合、株間は50~60cm以上空ける。

- 鉢植え: 10号以上の大型鉢を使用すると、一株でも育てられます。

高評価のおすすめ苗↓↓

| 価格:418円 |

日常管理

◆水やり

地植えの場合、根付いてからは水やりの必要はありませんが、乾燥した日が続いたらしっかりあげましょう。

(根腐れの原因となりますので、土の表面が少しでも濡れているような場合は水やりを控えましょう)

鉢植えの場合は表面が乾いたら、鉢底から余分な水が流れ出るくらいしっかりと与えます。

◆肥料

園芸用土を使う場合は元肥は入りません。

はじめに肥料分が多いと生長は早いですが、茎が折れやすくなりますので気をつけましょう。

植え付けから1ヶ月ほどしたら緩効性肥料で追肥をします。生育期間中は、その後も月1回程度で追肥を行えば十分ですが、あくまで茎葉の様子を見ながら行いましょう。

葉が黄色くなってきたり、新葉が中々出てこない時は肥料切れのサインです。その場合は即効性の液肥を挙げて少し様子を見ましょう。

◆病害虫

春先に葉がアブラムシの食害を受けることがあります。

葉は食用として使いませんので、虫食い跡は気にしなくても良いですが、新芽につくと株の生育自体が悪くなりますので早めに駆除しましょう。

特に春と秋に発生しやすいのが「うどん粉病(※)」です。

うどん粉病は菌糸や胞子で増えていきますので、もし葉の表面に白い箇所を見つけたら早めに対処が必要です。

虫がついたりうどんこ病が発生した直後は、家庭でも簡単に作れる「重曹スプレー」や「酢水スプレー」などで、ある程度まで対応可能です。(勿論、市販の薬剤のような効き目はありませんが安心安全第一という方は、この方法をおすすめします)

害虫対策や日常管理については下記のページも参考になさってください。

収穫

ルバーブの収穫は植え付け後、2年目以降から収穫できるようになります。

1年目は葉の数も増えず、収穫できませんので、丈夫で充実した株を育てることに専念しましょう。

タイミングは草丈が30〜50cmくらいに生長した頃です。

茎の付け根から切って収穫し、葉の部分を切り落とします。(葉は食用にできませんので除去して構いません。)

- 冷蔵: 新聞紙に包んで野菜室に保存し、1週間程度鮮度を保てます。

- 冷凍: 2~3cmほどに切り、フリーザーバッグに入れて冷凍庫へ。半年程度保存可能です。

栄養素と毒素

ルバーブの茎には、食物繊維やビタミンC、カリウムなどが豊富に含まれており、腸内環境を整えたり、便秘の解消に役立つとされています。これらの栄養素は、健康志向の方にとって大きな魅力です。

一方で、ルバーブの葉には注意が必要です。葉には「シュウ酸」や「シュウ酸塩」、さらに「アントラキノン」という成分が含まれており、これらを摂取すると胃痛、下痢、嘔吐などの中毒症状を引き起こす可能性があります。そのため、ルバーブを食用にする際は茎のみを使用し、葉は絶対に使わないようにしましょう。

食品安全委員会もルバーブの葉の摂取に関して注意喚起を行っています。詳しく知りたい方は、下記のリンクをご参照ください。

参考サイト:食品安全委員会 食品安全総合情報システム 資料管理ID:syu01610010344

ルバーブの葉については、下記の記事でもう少し詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

最後に

今回は、少し身近でありながらもまだ馴染みの薄い植物「ルバーブ」についてご紹介しました。

認知度は徐々に高まってきていますが、まだまだマイナーな存在といえます。もし育てたことがない方は、この機会にぜひご家庭で育ててみてください。その成長の過程や食材としての魅力にきっと驚かれるはずです。

ちなみに、ルバーブと同じくユニークな植物として「アーティチョーク」が挙げられます。こちらも家庭で育てられる植物で、栽培方法や活用法を詳しく解説したページがありますので、ぜひ下記リンクをご覧ください!